|

Les religieuses du couvent du Saint-Sacrement se

rattachent à la grande famille Bénédictine. |

Les Bénédictines

du Saint-Sacrement

|

Les religieuses du couvent du Saint-Sacrement se

rattachent à la grande famille Bénédictine. |

![]()

© Copyright

Jacques Tanguy - Août 2006

|

|

Catherine de Bar Née à Saint-Dié (Vosges) en 1614, elle

est entrée chez les Annonciades en 1631. E, 1639, elle rejoignait

les Bénédictines de Rambervilliers où elle fit se vœux et prit le

nom de sœur Mecthilde du Saint-Sacrement, adhérant à la réforme de

Saint-Maur. |

|

Vitraux de l'ancien couvent de la rue Morand Ces vitraux furent certainement créés vers 1270 pour la chapelle du château de Philippe-Auguste et ensuite réemployés dans la chapelle construite par les Bénédictines entre 1687 et 1689 à son emplacement. Ils sont maintenant au Musée national du moyen âge à Paris. Ils représentent quatre apôtres : saint Pierre, saint Paul, saint Jean et saint Jacques. |

|

|

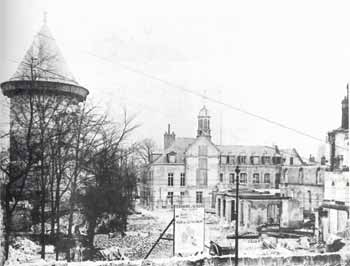

L'ancien couvent de la rue Morand Situé

à l'emplacement de l'ancien château de Philippe-Auguste, il avait

d'abord été l'hôtel de M. de Mathan. Acheté en 1683, il resta la

demeure des Bénédictines jusqu'à la Révolution. |

|

Le jardin du monastère est un lieu de calme et de sérénité. Il est orné de beaux arbres. |

|

|

|

Vue de l'église depuis le jardin du couvent. le

transept est surmonté d'un curieux clocher qu'avaient élevé les

frères Minimes. Il a été surmonté d'une croix en fer par les

religieuses du Saint-Sacrement après leur installation dans les

locaux au début du XIXe siècle. |

|

Les madeleine Les religieuses nous ont longtemps régalé avec de

succulentes madeleine pur beurre de la marque Magdala. |

|

|

|

Notre-Dame du Pardon En 1886, on offrit au monastère une énorme statue représentant N.-D. du Pardon. Elle avait été conçu pour orner un port du littoral, projet qui n'avait pas pu aller jusqu'à son achèvement. Elle avait été amenée à Rouen et placée au Champ du Pardon, au nord de la ville. A la mort du propriétaire du terrain, elle avait été offerte aux bénédictines et mise dans le cloître. La pierre était trop tendre et la base de la statue se dégrada. Seul le buste est conservé dans une niche de la façade sud. |